- 17. März 2025

- Tradition & Innovation

- Christian Steiger

Der Große unter den Kleinen wird stolze 70

Im Frühjahr 1955 erscheint der Bestseller Fiat 600

Den Fiat 500 lieben alle, doch den etwas größeren 600 scheint die Welt vergessen zu haben. Seine Fans finden das nicht schlimm: Auch der andere Bestseller des Fiat-Programms bietet das filterlose Fahrgefühl der Fünfziger, ist heute aber das seltenere und auch günstigere Auto. Und feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag.

Es beginnt mit einem Befehl

„Schließen Sie sich in ein Zimmer ein“, spricht der Fiat-Generaldirektor Gaudenzio Bono, „und kommen Sie erst heraus, wenn die Zeichnungen fertig sind.“ Nicht alles ist in den Fünfzigern einfacher als heute, das Erteilen von Befehlen aber anscheinend schon. Es ist ja kein Werkstudent, dem Bono das sagt, sondern Dante Giacosa, immerhin der Chefentwickler von Fiat. Und das Ergebnis ist keine Studie, die auf irgendeiner Messe glänzt und dann verstaubt, sondern einer der wichtigsten Kleinwagen seiner Zeit, den Fiat 600. Einer, der nicht nur Italien motorisiert, sondern die halbe Welt, nur weiß die das heute nicht mehr.

Foto: Stellantis

Niedlich, aber ewiger Zweiter

Er ist einer dieser stillen Helden, die im Schatten eines größeren Kollegen stehen. Allerdings ist der Größere hier der Kleinere: Weil der Fiat 500 noch ein bisschen niedlicher aussieht als der 600, gehört er für die Nostalgiker zum italienischen Alltag wie kein anderes Auto. Dabei ist der Fiat 600 schon ein Bestseller, als der Cinquecento 1957 erscheint. Und er wird es bis zum Ende seiner Tage bleiben, denn wer seinen Fiat nicht nur braucht, um über die Dörfer zu gurken, der nimmt auch weiterhin den 600er. Er ist das erwachsenere Auto, das auch auf der Autostrada mitspielen kann. Oder auf der Bundesautobahn, denn auch bei uns in Deutschland ist der Fiat 600 ein Erfolgsmodell.

Ganz einfach, aber nicht primitiv

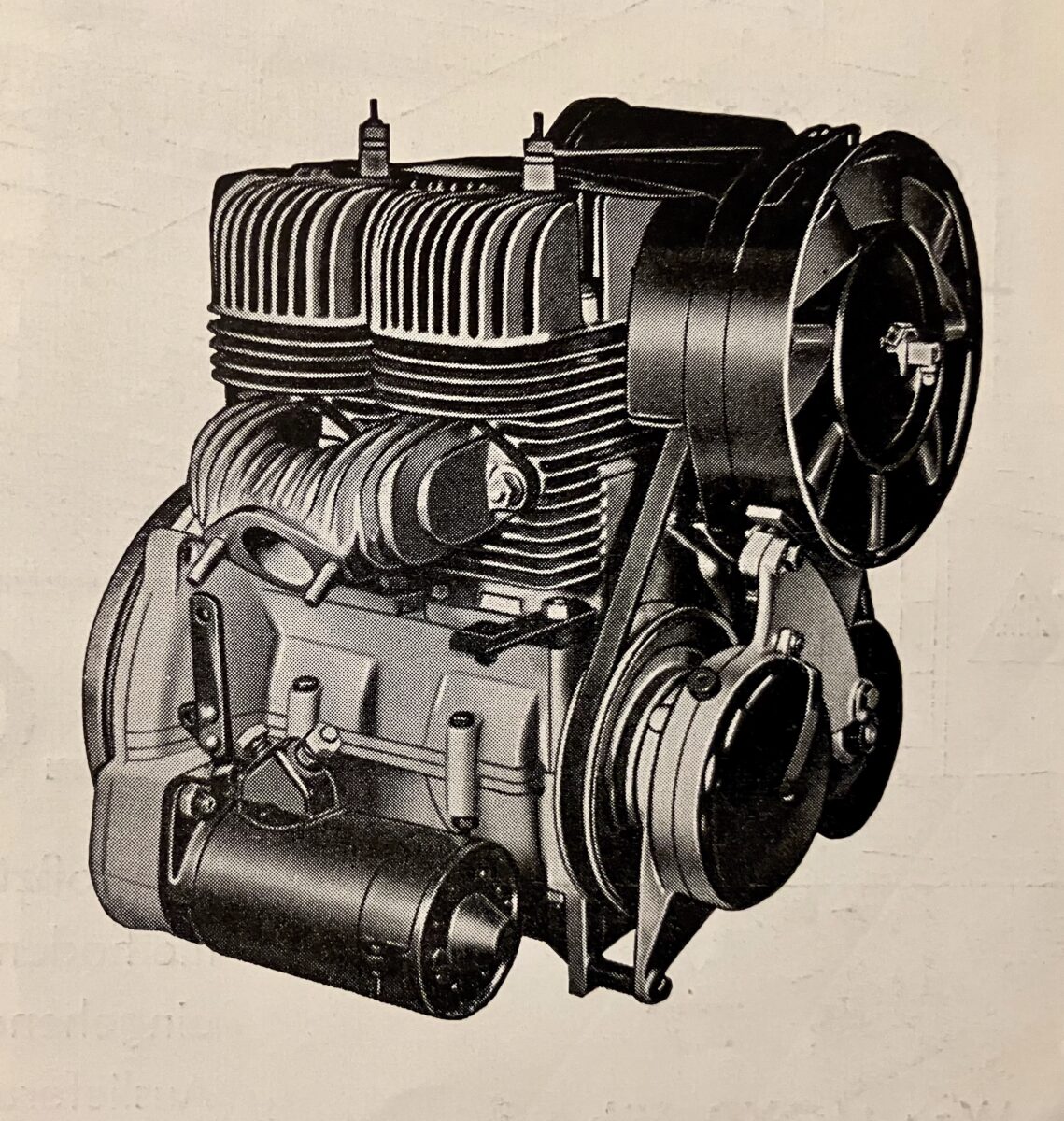

Allzu lange wird Dante Giacosa nicht im zugesperrten Büro sitzen, schließlich ist in den Dreißigern schon der Topolino auf sein Konto gegangen. Leichter und kleiner als der Topolino soll der Nachfolger sein, so fordert es das Fiat-Management, und gerne auch etwas geräumiger, gerade im Fond. Giacosa schafft es mit einer selbsttragenden Karosserie und dem Verzicht auf die lange, schwere Kardanwelle, denn Motor und Getriebe sitzen jetzt im Heck. Ein vollgetankter Fiat 600 wiegt genau 600 Kilogramm, nur der Lloyd und das Goggomobil sind leichter. Doch an den Schliff und die Fahrkultur des kleinen Italieners kommt keiner der deutschen Konkurrenten heran.

Foto: Burkhard Steins/Pre Select

Der Käfer siegt nur auf der Autobahn

Selbst die stolzen Käfer-Fahrer werden nachdenklich, als im Frühjahr 1955 die ersten Fiat 600 über den Brenner kommen. Auf der Autobahn ist die Welt gerade noch in Ordnung, denn wenn der Fahrer eines 30-PS-Käfers sich auf das Gaspedal stemmt, hält er den Fiat auf Distanz. Doch auf der Landstraße „läuft ihm der kleine Kerl glatt davon“, wie das Fachblatt „auto motor und sport“ damals schreibt. Berichtet wird auch von Porsche- und Mercedes-Besitzern, die den fahraktiven Fiat nach einer Proberunde am liebsten behalten würden. Neben dem Gefühl der Schwerelosigkeit ist es vor allem die direkte Lenkung und die präzise Schaltung, die imponiert. Und obwohl der Fiat nur 3,22 Meter kurz ist, passen vier Erwachsene rein. Zum ersten Mal kann kleiner beim Auto auch besser sein.

Die feineren Fiat kommen aus Heilbronn

Ein billiges Auto ist der 600er übrigens nicht: Er kostet 590.000 Lire oder 4.280 Mark, fast so viel wie der Käfer. Seinen Erfolg hält das nicht auf, weshalb im Sommer 1956 auch die Produktion im Heilbronner Fiat-Montagewerk beginnt. Offiziell heißt er dort nicht Fiat 600, sondern NSU-Fiat Jagst, nach einem Fluß in der Nachbarschaft. Über 170.000 Exemplare des italienischen Bestsellers kommen bis 1969 aus dem württembergischen Unterland. Sie gelten Insidern stets als die etwas feineren Fiat.

Foto: Burkhard Steins/Pre Select

Der 600er wird zum Weltauto

Vor allem dadurch unterscheidet sich der Fiat 600 vom kleineren Cinquecento: Der eine ist ein Sinnbild Italiens, der andere ein Weltauto. Zu den 2,7 Millionen Autos, die Fiat in Turin baut, kommen nochmal 923.000 Lizenzexemplare von Zastava in Jugoslawien und 814.000 von Seat in Spanien, wo es den 600er sogar in einer viertürigen Stretchversion namens 800 gibt. Auch in Argentinien und Chile, Australien und Malaysia stehen Montagewerke, weshalb es alle Versionen zusammen auf 4,94 Millionen Exemplare bringen.

Eigentlich ist er zu günstig

Viel wichtiger ist heute, dass der Fiat 600 zu den Schnäppchen der Oldtimerszene gehört: Selbst ausgezeichnete Exemplare kosten vierstellig, während der 500er im gleichen Zustand locker an der 15.000-Euro-Grenze kratzt. Am haltbarsten ist laut Fiat-600-Kennern übrigens das Blech der deutschen Version.